Les mots - Les peuples - La danse - La musique

Les mots

Les origines du tango restent en grande partie obscures. Dans les brumes du passé les mythes se mêlent aux réalités en des circonvolutions bien souvent indécidables. D’autant plus que les Argentins et les Uruguayens masquent de nombreux aspects historiques, comme si le tango voulait (on doit se demander pourquoi) voiler sa propre généalogie. Le mystère commence avec le mot lui-même.

Tango, parfois sous la forme tambo, est un terme employé tout au long du xixe siècle, voire du xviiie, pour désigner divers morceaux de musique. Mais on ne sait pas forcément à quel genre musical il renvoie dans tel ou tel cas.

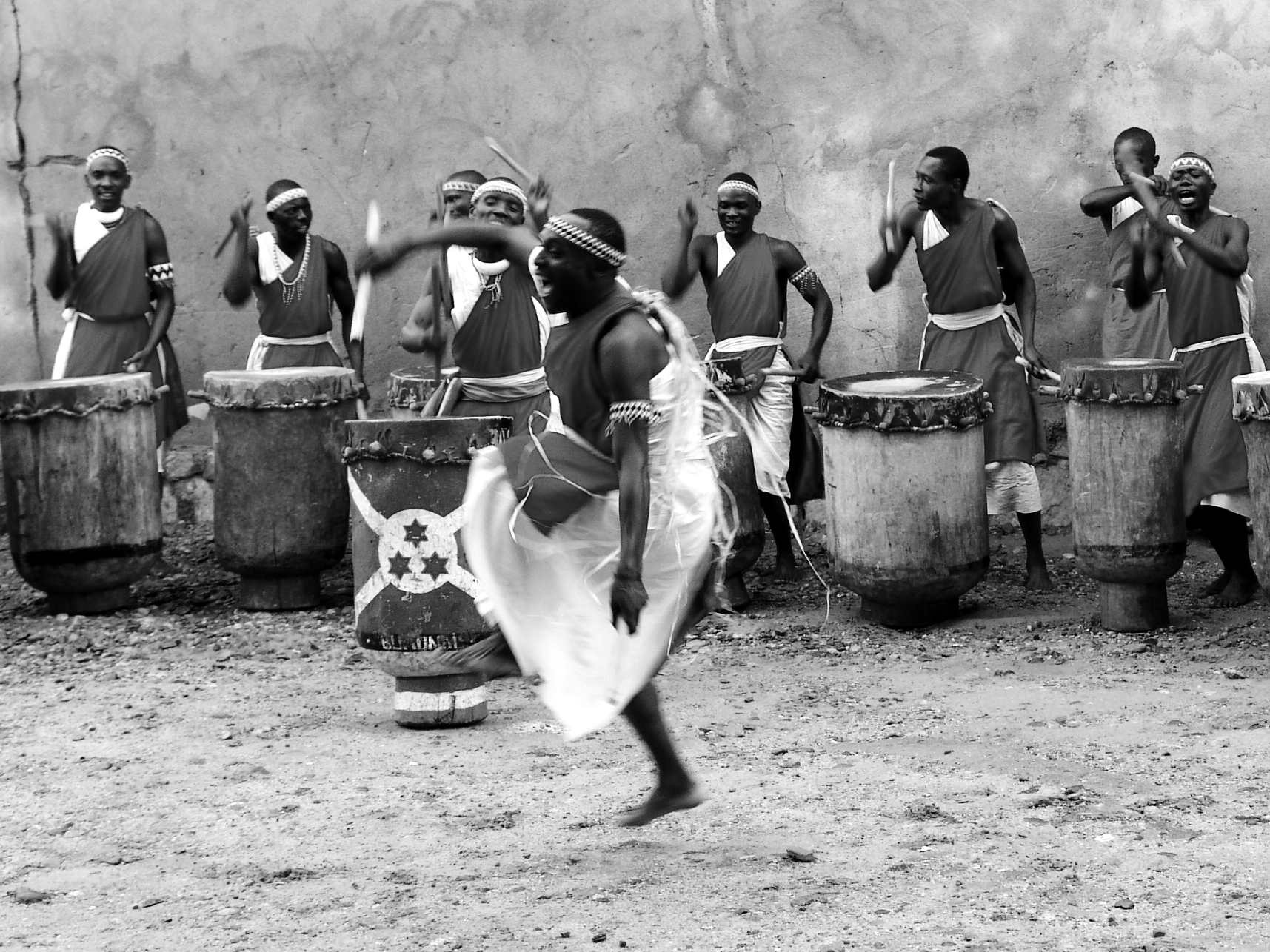

Cérémonie du tambour (Afrique noire)Les étymologies proposées sont nombreuses, sans qu’aucune soit totalement conclusive. Les plus sûres renvoient à l’Afrique et à l’esclavage (et il est vrai, comme vous le verrez plus bas, que les Afro-argentins jouèrent un rôle essentiel dans la naissance du tango) :

Cérémonie du tambour (Afrique noire)Les étymologies proposées sont nombreuses, sans qu’aucune soit totalement conclusive. Les plus sûres renvoient à l’Afrique et à l’esclavage (et il est vrai, comme vous le verrez plus bas, que les Afro-argentins jouèrent un rôle essentiel dans la naissance du tango) :

- dans la langue ibibio (de la famille linguistique Niger-Congo), le mot tamgú désigne le tambour et sa musique, et signifie aussi danser au rythme du tambour ;

- plus généralement, dans plusieurs langues d’Afrique de l’Ouest ce mot ou un terme proche désigne un espace sacré enclos où ne pouvaient entrer que les initiés et où l’on pratiquait danses et cérémonies religieuses au son du tambour ;

- le mot a également désigné l’enclos où étaient parqués les esclaves avant leur embarquement et où ils ne pouvaient se mouvoir que les pieds au sol à cause des chaînes, renvoyant au fait que le tango se danse en prise avec la terre ;

- d’après une définition donnée à Cuba en 1836, un tango aurait été une « réunion de Noirs bossales [fraîchement déportés et ne parlant donc pas espagnol] qui dansent au son du tambour ». En 1789 une proclamation gouvernementale avait interdit les rassemblements « tango » des Noirs et des basses couches sociales sur le port de Buenos Aires. Ce type de document se multipliera au cours du xixe siècle, avec les versions tango ou tambo. Ainsi le Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Dominguejo, publié en Espagne en 1853, définit le tango comme une (je traduis) « chanson entremêlée de quelques paroles de l’argot que parlent les Noirs, qui a eu du succès et est devenue à la mode dans le bas peuple ces derniers temps ». Sympa.

Des langues africaines viennent également les mots canyengue et milonga. Canyengue provient du kimbundu, une langue d’Angola qui appartient à la famille bantoue. En « Afrique du Sud-Ouest, la milonga, [le mot signifie “parole”, désigne] le rituel complexe [la palabre] qui, dans les villages, permet de régler les conflits entre les habitants tous réunis pour la circonstance sous le grand arbre : s’échangent paroles, énigmes, métaphores, tandis que tambours et chants jouent un rôle majeur en intercédant auprès des dieux. [Le mot] prend dans la bouche des Blancs le sens de “pagaille”, de “fête bruyante” et de bruit que font les Noirs » (Dictionnaire passionné du tango).

Gaucho

Gaucho

Notons que le terme tambo existe dans la langue quechua, parlée dans le nord de l’Argentine, et qu’il y désigne également un lieu de réunion, précisément un gite officiel sur une voie de communication importante. Sans doute faudra-t-il réévaluer l’importance des Indiens dans la naissance du tango.

D’autres hypothèses concernant le terme tango, bien que plus proches de nous, sont moins convaincantes :

- le latin tangere, qui signifie toucher et se conjugue à la première personne du singulier du présent de l’indicatif tango ; le fait est que le tango est la seule danse de couple où les partenaires s’étreignent.

- le français tanguer, par analogie avec le mouvement du bateau qui se balance d’avant en arrière ; le tango serait une danse où l’on tangue (en fait non, mais peut-être plus à l’origine).

- l‘espagnol tangir et le portugais tanger signifient jouer d’un instrument.

- l’andalou tanguillo, toupie, qui désigne un style de flamenco, qui a effectivement joué un rôle dans la naissance du tango. Notons par ailleurs que le terme tango désigne l’un des innombrables palos (styles de chant) du flamenco. Remarquons également qu’il peut être établi de nombreux parallèles entre flamenco et tango argentin, « en un va-et-vient d’influences réciproques depuis le xixe siècle (peut-être avant), ainsi qu’en témoigne le nom de Cantes de Ida y Vuelta (chants d’aller-retour) donné à un groupe de palos flamencos, voisin du groupe des tangos, et dont les noms sont empruntés à l’aire latino-américaine : guajiras, vidalitas, milongas, rumbas. » (Wikipedia)

D’autres hypothèses, très étranges parfois, font par exemple référence au Japon, dont une ancienne province se nomme Tango et qui est devenu depuis, il est vrai, l’un des pays essentiels de cette danse.

Les peuples

Le tango est né dans les années 1870 sur les bords du Río de la Plata, estuaire de deux fleuves, dans une population extrêmement métissée. « Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas, les Argentins descendent des bateaux », dit-on. Ou bien, plus justement, « Recette pour faire un Argentin : prenez une Indienne, deux caballeros espagnols, trois gauchos métissés, un voyageur anglais, un demi-berger basque, plusieurs esclaves noirs et laisser mijoter trois siècles… Avant de servir, ajouter cinq paysans italiens, un Juif d’Europe, un cafetier galicien, trois quarts de marchand libanais et une prostituée française tout entière… laissez reposer une cinquantaine d’années, puis servez glacé et gominé… » (d’après Éric).

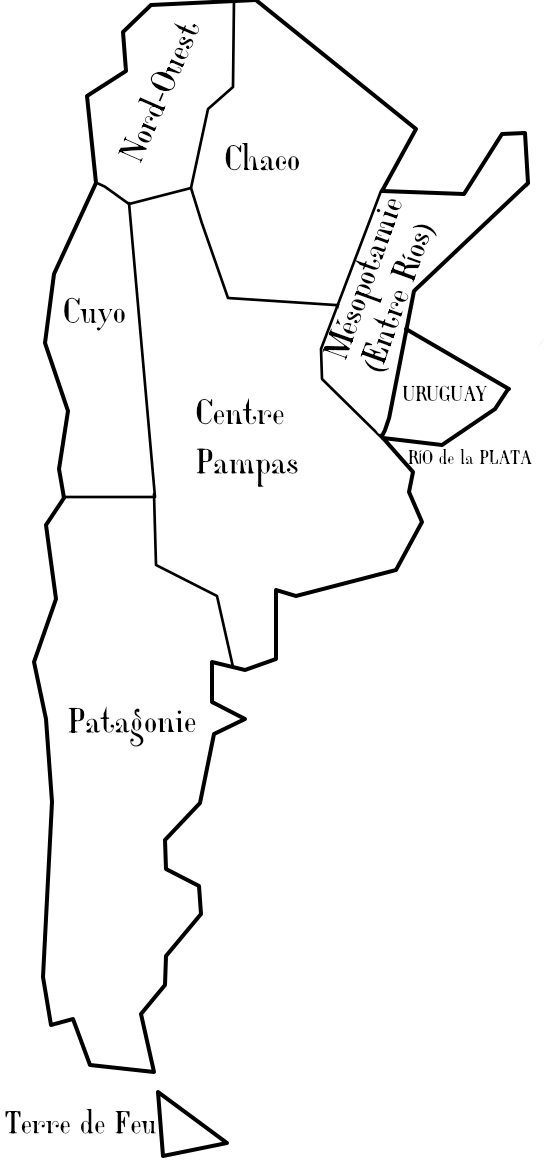

Soyons plus précis : dans les quartiers pauvres de Montevideo et Buenos Aires, qui ne sont alors que de grosses bourgades, vont se rencontrer à partir du milieu du xixe siècle quatre populations misérables. Avoir une idée de la géographie argentine peut aider.

Régions argentines

Régions argentines

Argentine et Uruguay

Cliquez sur la vignette pour voir la carte

Indiens des montages du Nord-Ouest

Indiens des montages du Nord-Ouest

La première population est celle des Amérindiens. En Argentine et en Uruguay, pays dont le nom vient d’une langue indienne, ils étaient 70 millions avant la conquête espagnole du xvie siècle. Du Nord au Sud, voici quelques-uns de ces peuples :

- dans les montagnes du nord-ouest : Atacamas, Omaguacas (qui parlent quechua), Diaguitas,

- dans le Chaco : Tonocotes, Wichis, Guaranis,

- dans la Mésopotamie argentine et en Uruguay : Charruas, Chiriguanos, Guaranis, Chanas

- dans le centre : Pampas, Lule-Vilelas, Sanavirones, Comechingones, Querandis,

- dans le Cuyo : Huarpes, Guaicurus,

- en Patagonie : Mapuches (Araucans), Pehuenches, Tehuelches,

- en Terre de Feu : Selk’nam (Onas), Haush, Yamanas (Yahgan).

Certains de ces peuples se sont éteints avec la colonisation, d’autres tout à fait récemment comme les Selk’nam, dont la dernière représentante est décédée en 1999. Aujourd’hui sur 41 millions, seuls un million d’Argentins se disent indigènes ; il en reste à peine 1000 en Uruguay. Dans les deux cas, l’ADN donne des résultats quantitatifs beaucoup plus importants.

Au milieu du xixe siècle, la Constitution argentine prévoit de « pourvoir à la sécurité des frontières, maintenir des relations pacifiques avec les Indiens et favoriser leur conversion au catholicisme. » À cette époque, les Amérindiens du Chaco sont déjà en voie d’acculturation. Les peuples de la Pampa, au contraire, opposent une longue résistance. La politique de « conquête du désert » (1875-1885), véritable nettoyage ethnique, conduit à une élimination presque complète des autochtones de Patagonie. Des milliers d’Indiens sont déportés vers la province de Buenos Aires ou les plantations de Tucumán. Les épidémies, les luttes intestines, les guerres sud-américaines, les métissages prendront leur part.

Contrairement à d’autres peuples d’Amérique latine, les Argentins et les Uruguayens ont longtemps occulté leurs origines amérindiennes. Pierre Monette parle de « l’origine indienne refoulée de toutes les cultures américaines. » Ce n’est nulle part aussi vrai qu’autour du Río de la Plata.

Pourtant les femmes autochtones ont joué un rôle essentiel dans le métissage des cultures. Rendues veuves parce que les hommes mouraient souvent jeunes à cause de la dureté du travail auquel ils étaient soumis, elles devaient trouver un métier pour vivre et s’employaient souvent comme domestiques ou commerçantes dans les villes. Femmes fortes, elles apprirent ainsi bien avant les hommes autochtones à parler espagnol et à utiliser la monnaie des colons. C’est à travers elles que furent sauvegardés nombre de traits de la culture amérindienne, qui pénétra ainsi la culture des colons espagnols.

Les Indiens qui se trouvent dans les quartiers pauvres de Buenos Aires viennent essentiellement des montagnes du Nord de l’Argentine, de l’aire guaranie. La musique/danse qu’ils amènent du Paraná est le chamamé. À l’origine rituelle, elle subit l’influence de la musique baroque européenne par le biais des missionnaires jésuites. Elle est à l’origine jouée à la guitare ou à la harpe, auxquelles s’ajoute plus tard l’accordéon, sur deux tempos en alternance, l’un ternaire (3/4), l’autre plus ambigu et proche du binaire (6/8), une birythmie très répandue en Amérique latine. C’est une danse de couple enlacé, qui ressemble plus ou moins à la polka ; d’ailleurs un autre nom du chamamé est polquita correntina. Il est difficile de savoir à quoi cette musique ressemblait au milieu du xixe siècle car, assez méprisée, elle ne sera pas enregistrée avant 1930, date à laquelle elle aura déjà été influencée en retour par le tango.

Les Indiens sont largement métissés avec la population suivante et partagent avec elle nombre de musiques et de danses.

La deuxième catégorie de personnes qui habitent les quartiers pauvres du Río de la Plata est celle des anciens gauchos de la pampa. Leur travail consistait à capturer à cheval le bétail sauvage qui pullule dans la pampa, en utilisant entre autres des bolas qui ne tuent pas les animaux, afin de les conduire là où ils pouvaient les revendre aux autochtones. Ils étaient soit d’origine andalouse, souvent descendants de musulmans convertis de force après la Reconquista catholique, soit des autochtones chassés des prospères missions jésuites de la zone frontière Brésil-Paraguay-Argentine lorsque ces dernières furent démantelées.

Les duels au couteau faisaient partie de leur vie courante, et ils pratiquaient une forme d’entraînement nommé visteo. Dans un carré (nommé cancha) tracé au sol, chaque joueur menaçait l’autre d’un bâton dont un bout avait été brûlé, soit d’un index teint de cendre ou de graisse. Le but était de faire sorti l’autre du carré. Cette gestuelle particulière n'est pas sans rapport avec la danse tango (déplacement à deux dans un espace limité, feintes, entrée dans l’espace de l’autre).

Les gauchos jouèrent un rôle si essentiel dans les guerres d’indépendance que Leopoldo Lugones nomma celles-ci « las guerras gauchas ». Pourtant dès la fin de ces dernières les grands propriétaires terriens commencèrent à enclore leurs domaines dans le but de pratiquer une agriculture intensive et firent passer une loi interdisant la capture du bétail sauvage. Dès lors il restait aux gauchos trois choix : mener une existence de hors-la-loi, s’employer comme ouvrier agricole chez les grands propriétaires ou rejoindre la ville.

Hommes forts, courageux, indépendants et jaloux de leur indépendance, habitués à vivre dans des conditions difficiles, à l’honneur chatouilleux, ceux qui optèrent pour la troisième possibilité constituèrent des modèles de virilité pour les bas-fonds urbains, des compadres. Ils apportèrent à la ville, avec le duel au couteau, les musiques et les danses rurales qu’ils pratiquaient, entre autres une forme musicale très caractéristique, narration/joute verbale, nommée payada.

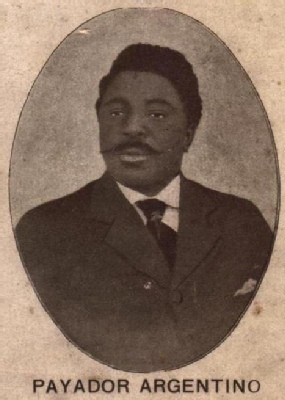

Un payador vers 1890

Un payador vers 1890

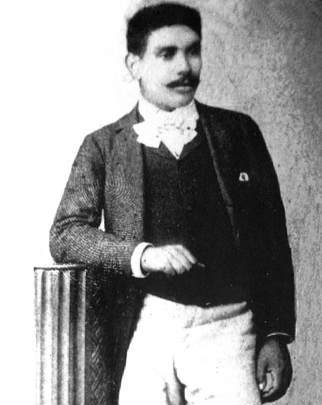

Le payador improvise un texte versifié et rimé en s’accompagnant à la guitare, souvent en mi mineur. Certaines payadas mettent en scène deux payadores qui se répondent en un duel, nommé contrepoint, qui peut parfois durer des heures et s’arrête seulement quand l’un des combattants reste coi. Ainsi l’anniversaire de la joute entre Juan de Navas et Gabino Ezeiza, que ce dernier remporta le 23 juillet 1883, est en Argentine le Jour du payador. On retrouve ce type de défi de la Grèce antique aux battles de rap. Le premier payador dont le nom soit connu était un soldat engagé dans les guerres d’Indépendance, Simón Méndez (« Guasquita »), « fameux joueur de guitare et meilleur contrapuntiste ». Parmi les autres payadores, citons Santos Vega (mort vers 1836), José Betinotti (« El cantor de las madres », « El último payador », 1878-1925), Luis Garcia (1875-1961) et Higinio D. Cazón (1864-1914, voir son portrait un peu plus bas), payador afro-argentin comme Ezeiza et Garcia, qui fonda un orchestre avec Ángel Villoldo et grava l’un des premiers tangos enregistrés de la guardia vieja (El Taita, 1905).

Mais les musiques et danses des gauchos ne se réduisent pas à la payada. On peut citer également, en vrac et de manière non exhaustive, le pericón, le gato, l’estilo, le cielito, le malambo, la vidalita, la chacarera (voyez le lexique).

Les premiers musiciens et chanteurs de tango, comme Gardel, se costumaient souvent en gauchos.

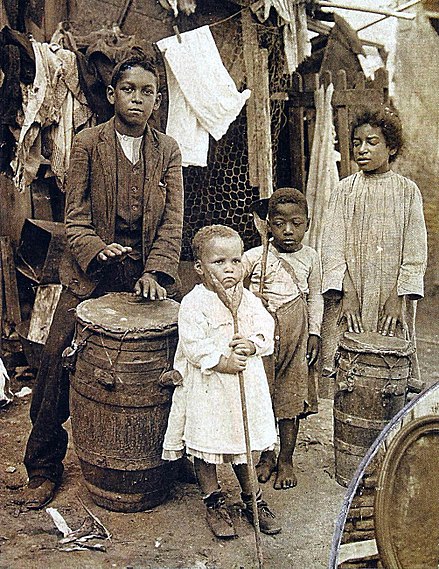

Enfants noirs dans le “Barrio del Tambor”

Enfants noirs dans le “Barrio del Tambor”

La troisième population portègne est constituée de l’ensemble des Noirs et métis, descendants des anciens esclaves amenés depuis l’Afrique noire lors des trois siècles précédents. Ils venaient très majoritairement de l’Ouest du continent, Angola, Sénégal, Congo, Guinée, Cameroun, et appartenaient aux ethnies bantoues. La moitié arrivait directement au Río de la Plata, l’autre transitait par le Brésil. On estime qu’entre le xvie siècle et 1813, deux millions et demi d’Africains arrivèrent à Buenos Aires, et sans doute autant à Montevideo (ces chiffres tiennent compte de ceux qui furent importés légalement mais aussi de ceux qui furent amenés en contrebande). Il y avait deux fois plus d’hommes que de femmes et les enfants constituaient un huitième des déportés. La plupart des esclaves ne restèrent pas sur la côte mais furent envoyés travailler à l’intérieur des terres, dans les mines mais aussi comme gauchos.

Ceux, peu nombreux, qui demeurèrent sur le Río de la Plata furent traités de manière relativement convenable par rapport à ceux qui travaillèrent dans les mines du nord ou dans les plantations des Antilles ou des États-Unis. Ils furent majoritairement employés comme domestiques par les classes moyennes et supérieures. Les femmes étaient considérées comme d’excellentes nourrices et bonnes d’enfants. De plus ils étaient autorisés à exercer un métier à côté, recevaient même une formation dans le domaine choisi, artisanal (charpentiers, forgerons) ou artistique (violonistes, guitaristes, chanteurs). Ils furent aussi employés comme agriculteurs, dresseurs de chevaux, conducteurs de véhicules, cantonniers, croque-morts, crieurs publics, allumeurs de réverbères, veilleurs de nuit, et même bourreaux. Les femmes étaient boulangères, pâtissières ou cuisinières.

Les esclaves argentins, après une première loi en 1813 et l’interdiction de la traite en 1840, furent définitivement libérés en 1853, bien qu’il n’en restât aucun depuis au moins 1835. Les esclaves uruguayens avaient été affranchis en 1830, l’année de l’indépendance du pays. Mais les nouveaux émancipés n’avaient pas pour autant acquis les mêmes droits que les Blancs.  Higinio D. CazónLes restrictions imposées aux anciens esclaves persistaient : interdiction de porter des armes, de revêtir des habits de soie ou ornés de dentelles, de perles, de joyaux. Ils étaient l’objet d’un couvre-feu. Ils ne pouvaient pas occuper des fonctions militaires ou ecclésiastiques, faire des études générales, et encore moins supérieures, ou accéder au rang de maître artisan. L’abolition de l’esclavage les réduisit donc à un sous-prolétariat miséreux.

Higinio D. CazónLes restrictions imposées aux anciens esclaves persistaient : interdiction de porter des armes, de revêtir des habits de soie ou ornés de dentelles, de perles, de joyaux. Ils étaient l’objet d’un couvre-feu. Ils ne pouvaient pas occuper des fonctions militaires ou ecclésiastiques, faire des études générales, et encore moins supérieures, ou accéder au rang de maître artisan. L’abolition de l’esclavage les réduisit donc à un sous-prolétariat miséreux.

Alors qu’elle représentait 40% des Portègnes en 1813, la population noire apparaît de moins en moins nombreuse sur les rives du Río de la Plata à partir du milieu du xixe siècle et cette disparition semblait à peu près achevée au début de la première guerre mondiale. Les causes en sont multiples :

- guerres sud-américaines du xixe siècle dont les bataillons sont composés majoritairement de Noirs placés en première ligne, utilisés comme chair à canon (de la domesticité à la caserne, ils ne furent pas des hommes libres bien longtemps),

- métissage plus ou moins forcé, les veuves des soldats noirs tués se trouvant mariées à des immigrants européens,

- politique de « blanchiment » selon laquelle tous les métis sont déclarés blancs,

- encouragement de l’immigration des Noirs vers le Brésil,

- épidémies de fièvre jaune (1871) et de choléra qui frappent durement cette communauté miséreuse,

- impact démographique de l’immigration qui fait diminuer la part statistique de cette population,

- pour finir la population noire s’est elle-même faite discrète pour qu’on la laisse tranquille.

C’est une sorte de proverbe de dire qu’« il n’y a pas de Noirs en Argentine ». Mais en fait la population afro-argentine a été plus invisibilisée qu’elle n’a réellement disparu. Les statistiques officielles placent actuellement sa part à 0,4%, mais des études génétiques la remontent à près de 10%, sans compter que probablement chaque portègne a une ou deux gouttes de sang noir, ou indien aussi bien. La même invisibilisation a eu lieu dans le tango, avec la disparition apparente des percussions. L’Uruguay, l’autre pays du Río de la Plata, où les Noirs sont restés nombreux et visibles et où le tango se souvient sans préjugés de cette origine, est moins timide sur cette question.

Au xixe siècle les tambours des Noirs résonnaient à Buenos Aires dans le centre, à San Telmo, Constitución et Montserrat, nommé pour cette raison El Barrio del Tambor, et on y danse le candombe, une version lente (nommée milongón) de celui qui est pratiqué à Montevideo. Il s’agit de processions aux accents religieux. Les participants marchent au rythme des tambours, s’arrêtent et se lancent dans des figures déhanchées. Plus que des pas, ils vont apporter au tango sa structure, caminata entrecoupée de figures. Ainsi que la prise avec la terre, dont certains disent qu’elle pourrait trouver son origine dans les fers aux pieds des esclaves, voire de l’interdiction qui leur était faite de courir.

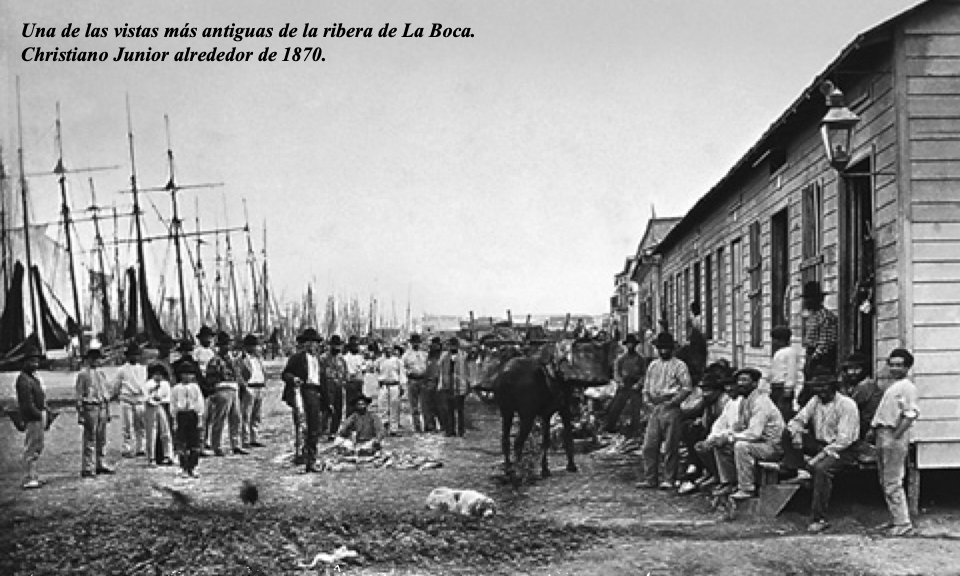

Le port de La Boca vers 1870

Le port de La Boca vers 1870

La dernière population est celle des immigrants appelés d’Europe car dans les deux pays du Río de la Plata en plein essor économique dû à l’industrialisation leur force de travail est nécessaire. L’Argentine, indépendante en fait depuis 1810 et 1816 en droit, unifie ses provinces, se dote d’une capitale, Buenos Aires, et en 1880 d’une Constitution fédérale. Toutes ces étapes, l’Uruguay les a franchies en 1830. Dès le milieu du xixe siècle, les deux pays font appel à l’immigration européenne (lois favorables, billets de passage subventionnés) pour assurer le développement économique. Les ports de Buenos Aires et Montevideo voient alors arriver, venant de tous les ports européens, des immigrants par centaines de milliers. Sept millions d’Européens débarquent en Argentine entre 1853 et 1964. Ne trouvant pas les opportunités promises, 45% repartent en Europe. La part d’étrangers dans la population portègne ne cesse d’augmenter : 12% en 1869, 25% en 1895, 42% en 1914. Comptant 150 000 habitants en 1864, Buenos Aires a décuplé sa population en 1914. La démographie de Montevideo suit la même courbe.

En 1869, la population des immigrants se répartissait comme suit : 34% d’Italiens (44% en 1900, souvent des Napolitains, plus de deux millions restèrent) ; 16% d’Espagnols (31% en 1900) ; 15% de Français (essentiellement du sud-ouest). Mais tous les peuples européens étaient représentés : Allemands, Portugais, Basques, Russes, Slaves en général, Austro-hongrois, Suisses, Belges, Hollandais, Irlandais (la famille de la grand-mère paternelle de l’Argentin Che Guevara, Ana Isabel Lynch, dont il était très proche, était originaire du Connemara), Juifs d’Europe de l’Est fuyant les pogroms, etc. Ils constituaient un prolétariat urbain ou agricole dans leur pays d’origine et arrivaient pleins d’espoir pour prendre possession des terres promises ou exercer les métiers dont on leur avait fait miroiter les potentialités d’enrichissement. La déconvenue fut rude : les terres étaient arides et rares et les prolétaires urbains qui choisirent de rester en ville se retrouvèrent dans leur condition de départ.

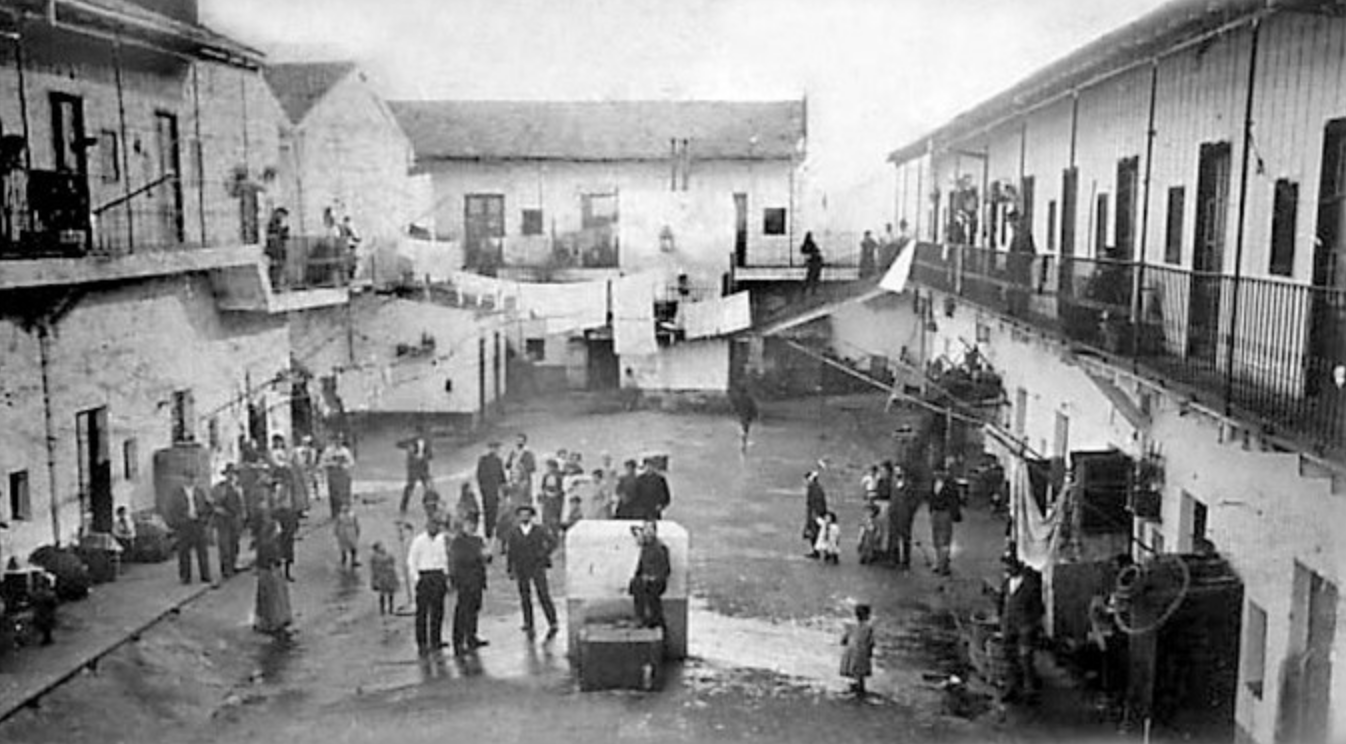

Un conventilloCes immigrants, du moins les quelque 95% qui survivent à la traversée, après être passés dans un immense hôtel bâti pour les réceptionner, s’entassent à la périphérie des villes dans des taudis, appelés conventillos, conçus au départ pour abriter le sous-prolétariat noir (le terme officiel qui les désigne est casas de inquilinato, immeubles de rapport en français). Chaque chambre sombre, de dix à vingt mètres carrés, attribuée à une famille est associée à une petite cuisine et donne sur une grande cour centrale où se trouve le point d’eau. Cette disposition, qui rappelle les cellules de moines ouvertes sur un cloître, est à l’origine du surnom de ces constructions ; mais elle évoque aussi bien celle d’une prison ou d’une caserne. Il n’y avait souvent qu’une seule latrine. En 1904 le petit quartier populaire de La Boca comptait 331 conventillos, soit 5 208 appartements qui abritaient 16 249 personnes. Plus globalement, la même année Buenos Aires compte 2462 conventillos abritant 138 188 personnes, soit 14% de la population urbaine. Insalubres, construits souvent à base de matériaux de récupération et éclairés au pétrole lampant, les incendies et les épidémies y sont monnaie courante. Ces habitations disparaîtront au début des années vingt.

Un conventilloCes immigrants, du moins les quelque 95% qui survivent à la traversée, après être passés dans un immense hôtel bâti pour les réceptionner, s’entassent à la périphérie des villes dans des taudis, appelés conventillos, conçus au départ pour abriter le sous-prolétariat noir (le terme officiel qui les désigne est casas de inquilinato, immeubles de rapport en français). Chaque chambre sombre, de dix à vingt mètres carrés, attribuée à une famille est associée à une petite cuisine et donne sur une grande cour centrale où se trouve le point d’eau. Cette disposition, qui rappelle les cellules de moines ouvertes sur un cloître, est à l’origine du surnom de ces constructions ; mais elle évoque aussi bien celle d’une prison ou d’une caserne. Il n’y avait souvent qu’une seule latrine. En 1904 le petit quartier populaire de La Boca comptait 331 conventillos, soit 5 208 appartements qui abritaient 16 249 personnes. Plus globalement, la même année Buenos Aires compte 2462 conventillos abritant 138 188 personnes, soit 14% de la population urbaine. Insalubres, construits souvent à base de matériaux de récupération et éclairés au pétrole lampant, les incendies et les épidémies y sont monnaie courante. Ces habitations disparaîtront au début des années vingt.

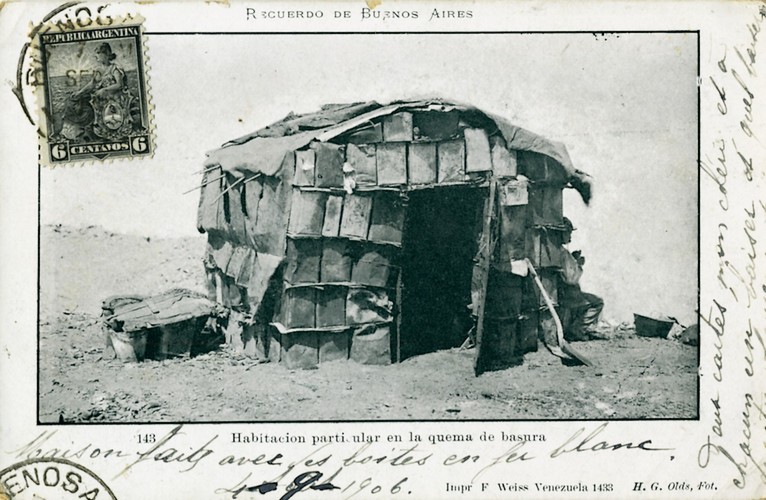

Pour les moins chanceux encore, il reste Parque Patricios, où sont les vieux parcs à bestiaux (Corrales Viejos) et les décharges, surnommé le quartier des grenouilles ou des bidons. Grenouilles en référence à une grande mare située rue Luna qui en abritait des myriades. Bidons à cause des jerrycans d’huile remplis de terre qui servaient aux SDF à se construire des cabanes.

En quelques pages frappantes Pierre Monette explique que le fait que le tango soit finalisé, comme précipité chimiquement, par l’arrivée des immigrants est essentiel pour comprendre sa psychologie à venir. Ces derniers sont toujours habités d’une mélancolie profonde, faite en même temps de désir de s’intégrer, de regret du pays et d’angoisse d’oublier leurs origines. Ils chérissent la tristesse de leur exil. La mélancolie profonde du tango vient de là. Du point de vue de l’identité, l’immigré n’est pas encore argentin, mais il n’est plus italien ou allemand, son territoire, sa patrie, sera le tango. « Le tango se présente comme un univers compensatoire des lieux perdus de l’appartenance originelle. » En même temps ils développent le sentiment de l'importance de ce qui est né ici, le criollismo. Remarquons toutefois que cette réflexion est valable aussi bien pour chacune des populations présentes dans les conventillos de Buenos Aires de la fin du xixe siècle et que, chacune étant déracinée, chacune a sa mélancolie.

La danse

Le tango dansé précède la musique. Aux origines les pas (nommés cortes et quebradas) sont conçus pour s’adapter à toutes les musiques (habaneras, valses, polkas, mazurkas, pasos dobles, scottishs,…). Chaque peuple arrive avec ses danses. Elles vont se métisser jusqu’à inventer la danse tango, dont la première fonction est de dépasser l’hétérogénéité culturelle.

L’alternance entre caminata et figures dans le tango provient de la structure du candombe.

L’abrazo est une version forte de celui de la valse, déjà présente dans le chamamé.

La viborita semble provenir des danses yiddish d’Europe de l’Est.

Pourtant il ne faudrait pas croire que le tango s’est créé par simple addition. Il s’agit plutôt de confrontation forcée. Les Noirs, quand la loi leur interdit de défiler en plein air, se réunissent pour danser dans des salles de bal. Ils y rencontrent les immigrants européens. Ces derniers y pratiquent leurs folklores, mais également des danses de couple.

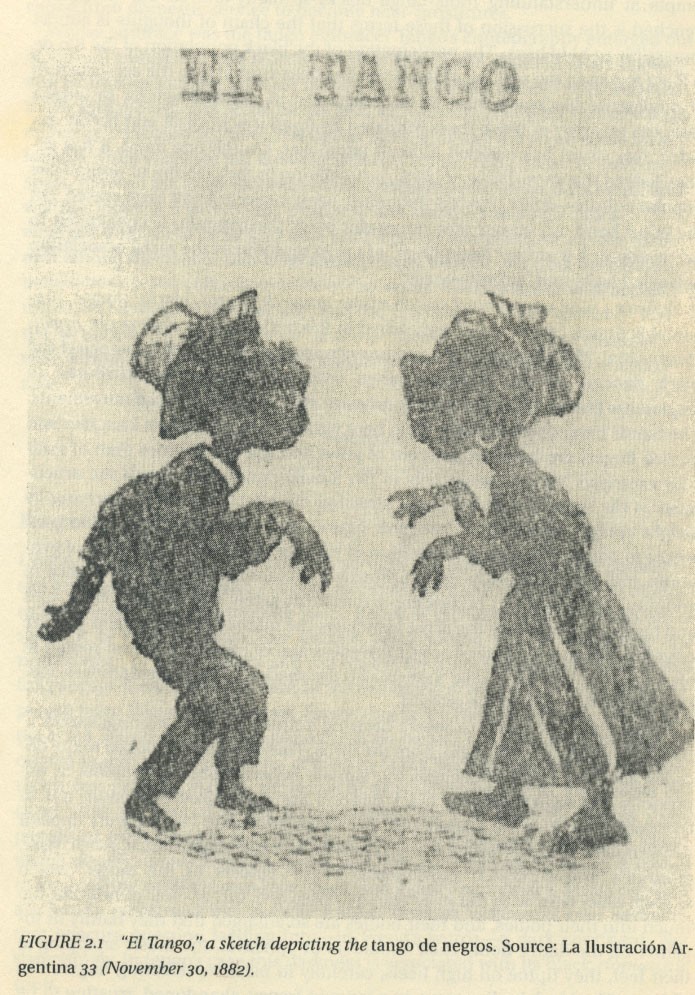

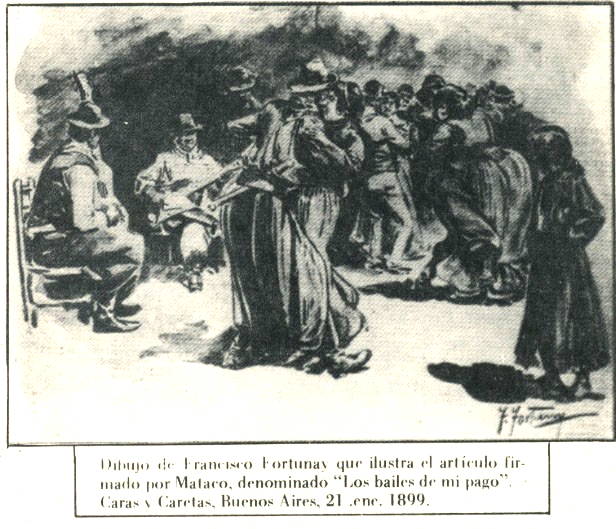

Ce dessin satirique, caractérisé par un racisme dévalorisateur de type « Y a bon Banania », est néanmoins un document historique important car il confirme l’ascendance noire du tango. Il illustre cette phrase de Jorge Luis Borges, qui paraphrase l’historien Vicente Rossi : « Toute la population noire de Palermo […] dansa [la milonga] d’abord sans s’enlacer (cela s’appelle le tango lubolo), chaque danseur dansant avec son ombre. » Rossi parlait plus précisément de cortes, de quites (esquives) et de quebraduras (ruptures). De plus l’image montre bien la prise avec la terre.

La rencontre des danses va être féconde mais complexe. Les Européens vont imiter, pour s’en moquer, les pas des Afro-argentins sans se rendre compte que ces derniers reproduisent, pour s’en moquer, ceux de leurs anciens maîtres ; ainsi la habanera cubaine est une reprise parodique de la contradanza espagnole. De la même manière aux Antilles françaises les esclaves adoptent et adaptent le quadrille, qui est lui-même une évolution de la contredanse née au xviiie siècle. Ils en modifient le rythme, l’instrumentation par adjonction de percussions et ajoutent des figures, et les Békés les moquent. À la fin du xixe siècle, au bord du Río de la Plata les jeunes Blancs, maquillés (tiznados, au visage couvert de suie) et déguisés, imitent ironiquement les candombes callejeros des Noirs, cela se nomme lubolear. Les Noirs vont adopter en retour la danse de couple et l’abrazo qui va avec.

En revanche certains traits créent une proximité entre les danses. Par exemple les ruptures qui caractérisent la scottish ou le paso doble ne sont pas sans rapport avec celles du candombe. Et ainsi un lien se crée entre des pratiques a priori très différentes.

Il est difficile de dater précisément la naissance du tango, qui ne se dénommera clairement tel qu’à partir de 1900. Le 9 septembre 1862 4 hommes et deux femmes furent arrêtés pour avoir dansé « tirando cortes y quebradas » dans un conventillo sis au no 58 de la rue Paraguay, à Puerto Madero. Même si le terme n’est pas employé, il semble bien que ce qu’ils dansaient est une forme de proto-tango. À Buenos Aires et à Montevideo le mélange de cultures qui joue à plein, et de manière complexe, donne la milonga canyengue, le premier style de tango dansé, rapide et débridé. Dans les cafés et academías de San Telmo, La Boca et Barracas, mais aussi Balvanera, Monserrat ou Palermo, faubourgs proches du port, et dans les cours des conventillos, des bals s’organisent.

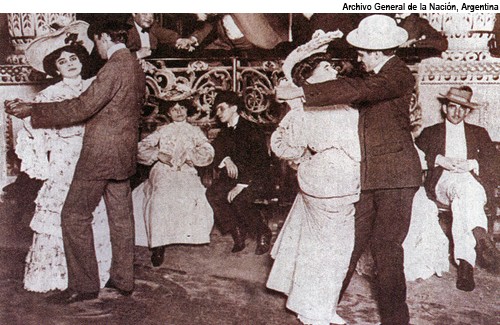

Danseurs au Pavillon Rose de Buenos AiresQuelques danseurs célèbres des origines, tant à Montevideo qu’à Buenos Aires : Francisco Ducasse (avec sa partenaire Mimí Pinsonette), El Flaco Saúl, Pedrín (« La Vieja »), Pancho Panelo, Pintín Castellanos, El Negro del Abasto, El Negro Galarza, Cotongo y Benguel et El Negro Pedro qui dansait avec La China Mauricia.

Danseurs au Pavillon Rose de Buenos AiresQuelques danseurs célèbres des origines, tant à Montevideo qu’à Buenos Aires : Francisco Ducasse (avec sa partenaire Mimí Pinsonette), El Flaco Saúl, Pedrín (« La Vieja »), Pancho Panelo, Pintín Castellanos, El Negro del Abasto, El Negro Galarza, Cotongo y Benguel et El Negro Pedro qui dansait avec La China Mauricia.

Parmi les danseuses de l’époque, argentines ou uruguayennes, citons La Parda Deolinda, la Morena Sixta (moreno veut dire brun), La Parda Loreto, La Parda Refucilo, La Parda Flora (pardo signifie de peau sombre), La Gaucha Manuela, Juana Rebenque, Rosa & Maria Balbina, Clotilde Lemos, La Negra María, La Parda Esther qui dansait avec El Pardo Santillán, La Peti, compagne du Negro Pavura, La China Venicia, la Negra Rosa, la Mulata María Celeste, la Ñata Aurora, la Ñata Rosaura, La Voladora, La Tero (Irene Casimilia, c. 1861-?). Pour nombre de ces femmes, la danse pouvait être un moyen, difficile et peu sûr, d’échapper à la prostitution.

Luciana Acosta (« La Moreyra ») est la fille de gitans andalous et danse avec son amant et souteneur Bautista Salvini (« El Civico »). Juan Carlos Cáceres décrit ainsi ce dernier : « affichant coupe carrée, gibus noir, faux-col, jabot et manchettes amidonnées, boutons de manchette avec initiales en or, veston court et noir ou bleu à épaulettes et grands revers à boutonnières et boutons de nacre, talons plats à bascule, pantalon fuseau à la française, uni et quadrillé, et gilet de piqué blanc. »

Margarita Verdier (« La Oriental », « La Rubia Mireya »), née de parents français, vivait, essentiellement la nuit, dans le quartier d’Almagro. Elle a inspiré à Francisco Canaro le tango Tiempos viejos sur des paroles de Manuel Romero qui lui consacra aussi deux films. Alicia Dujovne-Ortiz a romancé sa vie dans Femme Couleur Tango.

Joaquina Marán (« La China Joaquina ») fut impliquée dans le meurtre du danseur Fernando Ramayón par un autre de ses amants, El Ñato Posse (Juan B. Paso, ñato signifie camus, allusion encore à des traits négroïdes). Le tango Joaquina que lui dédia Juan Bergamino (1875-1959), influencé par le ragtime, était sous-titré « musique rêvée pour danser le tango argentin ».

Juan Filiberto (« Mascarilla »), danseur virtuose, fut le père du compositeur de la guardia vieja Juan de Dios Filiberto (1885-1964, violoniste, Quejas de bandoneón, Caminito, Malevaje, Clavel del aire).

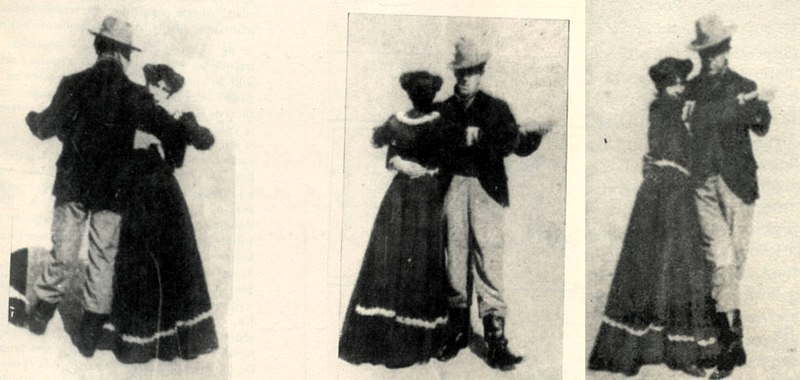

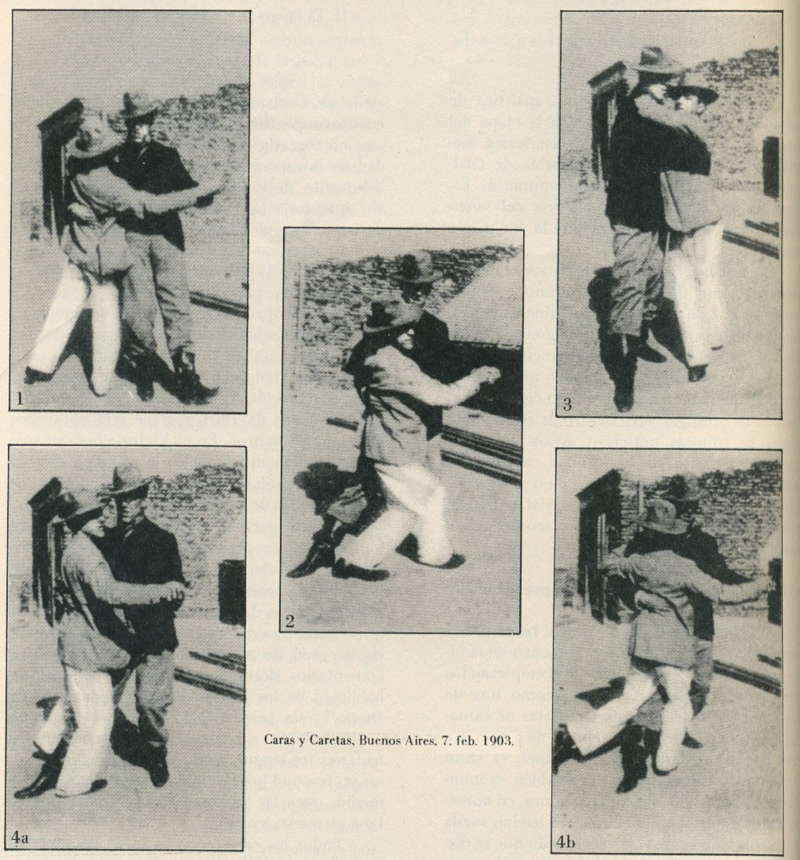

Arturo de Nava (ou Navas, 1876-1932), également chanteur (baryton) et payador (comme son père Juan, 1856-1919), acteur de rue, circassien, guitariste, compositeur, est le seul maestro des débuts dont nous possédons des photographies en train de danser.

Arturo de Nava (1903)

Arturo de Nava (1903)

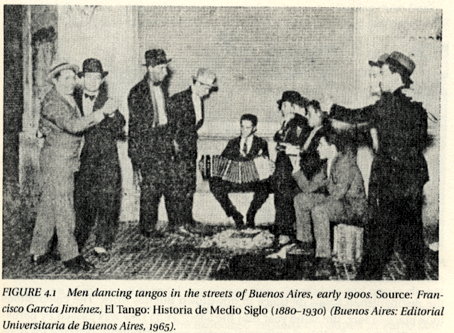

N. B. : Il est un trait caractéristique bien connu et illustré ci-dessus et ci-contre : les hommes dansent souvent entre eux. Cela est sans doute en partie dû au fait que la population portègne est constituée majoritairement d’hommes : 52 à 56% selon les années de recensement, mais le déséquilibre est bien plus grand dans les conventillos, puisqu’entre 1857 et 1924 70% des immigrants étaient des hommes. Ceci explique aussi, au passage, le développement exponentiel des maisons closes. Les danseurs affirment d’ailleurs que leur but est d’abord de s’entraîner pour être meilleurs et plus à même de se confronter au corps féminin, qui était souvent à l’époque celui d’une prostituée. En effet le tango est à l’époque dansé dans les maisons closes, où il est utilisé pour faire patienter les clients ou les mettre en train avec la fille avec laquelle ils vont monter un peu plus tard. Jorge Luis Borges propose une interprétation différente mais connexe à cette danse masculine : il a « pu observer dans [s]on enfance à Palermo […] que le tango était dansé au coin des rues par des couples d’hommes, parce que les femmes du peuple ne voulaient pas se commettre dans cette danse de filles perdues. » Toujours est-il qu’un décret municipal interdira en 1916 la danse entre hommes dans les bals publics, sans grand résultat.

N. B. : Il est un trait caractéristique bien connu et illustré ci-dessus et ci-contre : les hommes dansent souvent entre eux. Cela est sans doute en partie dû au fait que la population portègne est constituée majoritairement d’hommes : 52 à 56% selon les années de recensement, mais le déséquilibre est bien plus grand dans les conventillos, puisqu’entre 1857 et 1924 70% des immigrants étaient des hommes. Ceci explique aussi, au passage, le développement exponentiel des maisons closes. Les danseurs affirment d’ailleurs que leur but est d’abord de s’entraîner pour être meilleurs et plus à même de se confronter au corps féminin, qui était souvent à l’époque celui d’une prostituée. En effet le tango est à l’époque dansé dans les maisons closes, où il est utilisé pour faire patienter les clients ou les mettre en train avec la fille avec laquelle ils vont monter un peu plus tard. Jorge Luis Borges propose une interprétation différente mais connexe à cette danse masculine : il a « pu observer dans [s]on enfance à Palermo […] que le tango était dansé au coin des rues par des couples d’hommes, parce que les femmes du peuple ne voulaient pas se commettre dans cette danse de filles perdues. » Toujours est-il qu’un décret municipal interdira en 1916 la danse entre hommes dans les bals publics, sans grand résultat.

Comme on le devine à ces noms et ces anecdotes, ce monde des premiers danseurs est haut en couleurs. Il s’agit de s’y faire remarquer en dansant chacun un tango virtuose et personnel, inventant des figures et des attitudes. Chaque tanguero doit exprimer sa fierté d’être lui et occuper l’espace du bal d’une manière qui le mette en valeur. Et en mêlant aux danses de couples européennes et indiennes la marche, les arrêts (cortes) et les figures (quebradas) du candombe, tous créent par synthèse des formes qui aboutiront au tango. Petit à petit va se créer une musique qui permettra le développement et l’harmonisation du tout.

La musique

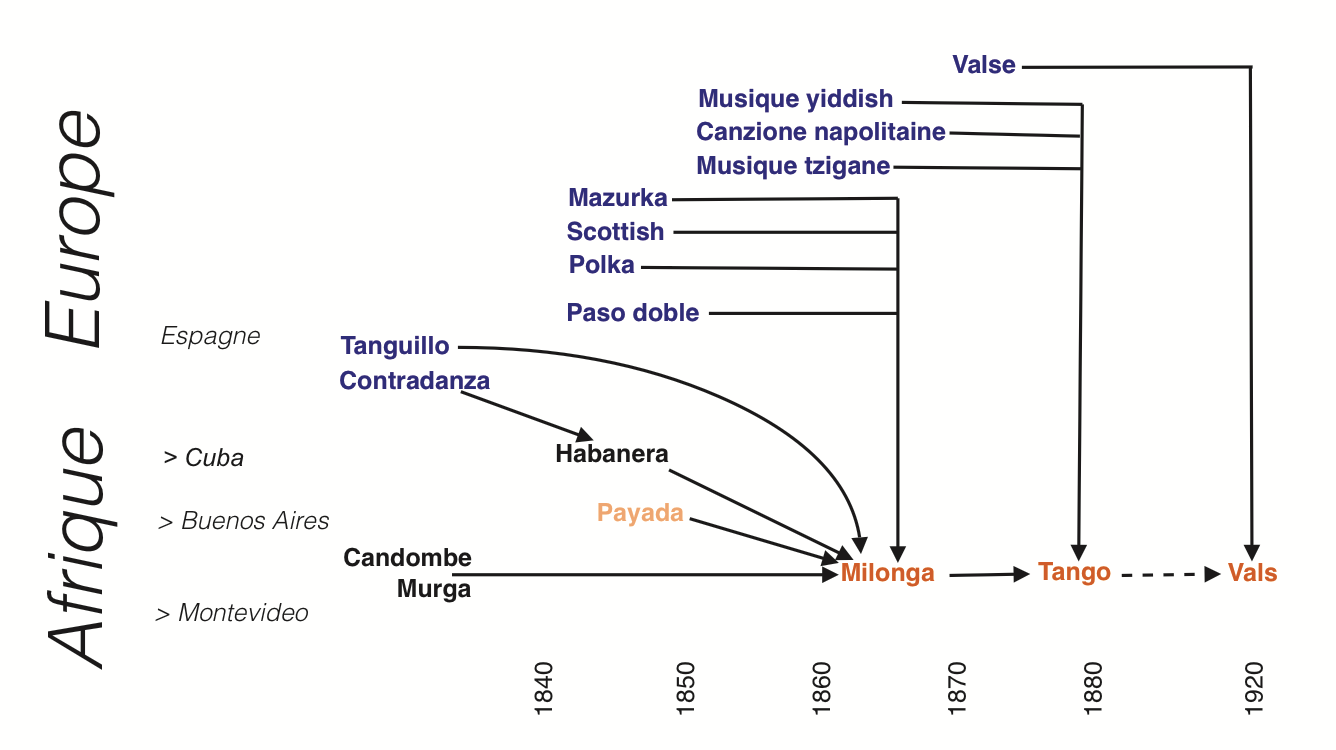

Comme dans la danse, la rencontre des musiques et leur métissage vont être féconds. De même que toutes les musiques typiquement américaines, celle du tango naît de la rencontre des rythmes africains et des harmonies européennes. Par exemple de jeunes Blancs vont demander au Noirs de leur apprendre à jouer de leurs percussions, sans chercher vraiment à les imiter, inventant ainsi des formes nouvelles.

Pierre Monette résume ainsi la situation : « On peut imaginer qu’un musicien noir, à qui on demandait de jouer un air campagnard, l’ait interprété en le colorant de sa manière particulière de faire ; un musicien immigrant à qui on demandera un candombe le joue en y ajoutant malgré lui l’accent de ses origines. » Essayons d’entrer un peu plus dans les détails. Orgue de barbarie, vers 1886Pour commencer, chaque peuple apporte ses instruments : les Noirs les percussions, les Italiens l’orgue de barbarie, les Juifs et les Napolitains le violon, les Allemands (plus tard) le bandonéon, etc.

Orgue de barbarie, vers 1886Pour commencer, chaque peuple apporte ses instruments : les Noirs les percussions, les Italiens l’orgue de barbarie, les Juifs et les Napolitains le violon, les Allemands (plus tard) le bandonéon, etc.

Il en est de même des rythmes. Entre tous ceux présents à Buenos Aires à cette époque, les ressemblances sautent immédiatement aux yeux. Chaque culture va pouvoir plus ou moins se reconnaitre dans le rythme des autres, l’adopter, le transformer. Le tempo de base du tango-milonga est celui, en deux temps rapides, de la habanera cubaine, arrivée aux bords du Río de la Plata vers 1850 dans les bagages des marins cubains. Il a été identifié par des musicologues comme provenant antérieurement du Congo. La syncope trouve également son origine dans les rythmes africains.

Le rôle des marches militaires fut aussi très important. D’abord parce qu’elles contenaient les cellules rythmiques fondamentales et parce qu’ensuite, les bandas populaires et les fanfares militaires ont eu un rôle déterminant dans la création et la diffusion du tango… et les musiciens étaient bien souvent les mêmes.

Quand les percussions disparaissent du tango, elles sont transposées dans les instruments mélodiques : les graves du piano, le tambor, la chicharra, le latigo au violon, etc., jusqu’aux cliquetis créés par les coins en cuivre qui renforcent le soufflet du bandonéon.

En ce qui concerne les mélodies, les apports napolitains et yiddish sont essentiels. En revanche « presque tous les maîtres du maîtres du piano étaient noirs ou métis » (José Antonio Wilde).

Notons que la transmission des premiers tangos fut essentiellement orale. Lorsque les premières partitions furent éditées, la façon de jouer les morceaux différait fortement de ce qui était écrit, beaucoup d’informations manquant sur l’imprimé. Pour quelles raisons ? D’abord parce que, tous les musiciens baignant dans un même bain culturel, il était inutile d’écrire ce que chacun savait. Ensuite pour des raisons techniques et économiques : l’imprimerie fonctionnait toujours selon le procédé de Gutenberg, lent, malaisé et cher, même s’il avait été amélioré. Les partitions imprimées étaient donc réduites à leur plus simple expression.

À Buenos Aires, vers 1854 ouvre l’Academía de la Parda Cármen Gómez ; le pianiste Alejandro Vilela (« El Pardo Alejandro ») y joue pour les danseurs. À Montevideo El Negro Hilario, chanteur, guitariste et payador, anime des bals.

Le premier tango publié comme tel est, en 1866 dans le journal La Tribuna, est La Coqueta de A. de Nincenneti.

Dans les années 1870 paraît Bartolo, l’un des premiers tangos, qui sera enregistré en 1905 par le payador Diego Munilla. Ses paroles ont de fortes connotations pornographiques (Bartolo joue d’une flûte qui n’a qu’un trou). C’est d’ailleurs assez fréquent : les premiers tangos-milongas et tangos criollos présentent des couplets naïfs souvent assez obscènes.  Citons quelques titres expressifs :

Citons quelques titres expressifs :

- Dos sin sacar (Deux coups sans sortir),

- Sacudime la Persiana (Secoue-moi la boutique),

- ¡Que Polvo con tanto viento! (Un coup bien tiré),

- El Queco (Le Bordel, 1874). Des soldats en campagne le chantent l’année même de sa création.

- Dame la lata de Juan Perez, un clarinettiste de fêtes foraines (1883, Donne-moi le jeton : il s’agit de celui que donne le client à la prostituée en échange de sa prestation, et qui permettait à cette dernière ensuite de récupérer une partie de la somme auprès du tenancier de la maison close ; ici c’est son proxénète qui le lui réclame pour s’accaparer l’argent).

En 1876 un tango-candombe intitulé El Merenguengué connaît une grande popularité jusqu’à être édité et devenir un succès du carnaval afro-argentin de février de cette année-là. Il est joué par une guitare, un violon et une flûte, en plus des tambours traditionnels du candombe afro-uruguayen.

L’un des premiers groupes de tango, dans les années 1870, était composé de deux Afro-argentins, El Negro Casimiro Alcorta au violon et El Mulato Sinforoso à la clarinette, qui s’adjoignaient souvent un guitariste pour mieux marquer le tempo. Casimiro (1840-1913) avait été l’esclave d’Amancio Alcorta, premier compositeur argentin de musique classique. Il était également danseur avec sa compagne La Paulina et écrivit dans les années 1880 les fameux tangos Cara sucia (sous le titre Concha sucia), Entrada Prohibida, et d’autres morceaux. Il n’en signa aucun, car cela ne faisait guère à l’époque mais d’autres, plus tard, ne se gêneront pas pour s’approprier ses œuvres.

Rosendo MendizábalLe premier enregistrement réputé existant d’un tango, La Canguela, d’auteur inconnu, date, dit-on, de 1889 et se trouve au Musée de la Ville de Rosario.

Rosendo MendizábalLe premier enregistrement réputé existant d’un tango, La Canguela, d’auteur inconnu, date, dit-on, de 1889 et se trouve au Musée de la Ville de Rosario.

Gabino Ezeiza (1858-1916), afro-argentin, est considéré comme le premier payador urbain (El Tango patagonés, 1905). Il introduisit le rythme de la milonga dans la payada.

Eloísa d’Herbil de Silva (pianiste, 1842-1943), authentique aristocrate espagnole et concertiste qui fut élève de Liszt, passa les 75 dernières années de sa vie à Buenos Aires. Première femme autrice de tangos, elle composa à partir de 1872 une centaine de morceaux, dont El Queco, Que sí que no.

Francisco Hargreaves (pianiste, 1849, 1900), écrivit le premier opéra argentin (La Gatta Bianca), transcrivit Bartolo pour piano, composa des milongas (habaneras), dont La Rubia, sur la musique de laquelle Eloisa d’Herbil posa des paroles qui se veulent une réponse à La Morocha de Villoldo.

Rosendo Mendizábal (« A. Rosendo », pianiste, 1868-1913), petit-fils d’esclaves, écrit en 1896 le premier tango dont nous possédons une partition (avec enregistrement du droit d’auteur, comme ses 21 autres tangos), El Entrerriano. Le morceau est dédié contre monnaie sonnante et trébuchante à Ricardo Segovia, un riche propriétaire terrain de la province d’Entre Ríos ; ainsi faisaient les compositeurs pour gagner leur vie à l’époque. Le frère de Rosendo, Sergio (pianiste et guitariste), également compositeur et danseur de grande classe, meurt soudainement dans un bar, sa guitare sur les genoux.

Carlos Posadas (« El Pardo Posadas », « El Negro Posadas », violoniste, guitariste, pianiste, 1874-1918) composa des tangos comme El Jagüel, El Retirao, El Tamango.

Bien sûr aucune des personnes que nous venons de citer ne se qualifiait de spécialiste du tango, ce qui n’existait pas en ce temps-là. Ils dansaient, jouaient, composaient toutes les musiques de leur époque. D’ailleurs entre 1880 et 1890 le terme “tango” est encore très polysémique et désigne différents genres dont il est difficile de préciser la nature. « Les dénominations sont interchangeables : les éditeurs et les acteurs parlent de “tango” pour désigner des formes et des pratiques variées et, à l’inverse, des termes différents désignent tout à tour les mêmes morceaux. » (Pénélope Patrix). De plus il faut bien comprendre que la danse et la musique étaient omniprésentes dans l’espace public de Buenos Aires et Montevideo, et qu’il en est toujours ainsi.

Généalogie du tango

Généalogie du tango

Ainsi, dans la seconde moitié du xixe siècle, par le métissage de leurs origines, des danseurs hauts en couleurs et des musiciens regroupés souvent en trio flute-guitare-violon inventent sur les rives du Río de la Plata une forme de proto-tango nommée milonga, plutôt vive, loin des futures mélancolies.

C’était l’époque « du couteau et du courage », écrira le poète Jorge Luis Borges, pour qui ce tango originel des abattoirs et des bordels est le seul authentique.